Как туда попала личная церемониальная вещь русского царя? Существуют две

наиболее популярные версии:

1. Шлем был захвачен во время Смуты 1611–1612

годов и отправлен в Польшу. Спустя 43 года столицу Польши захватили шведские войска и вместе с другими трофеями вывезли его в Стокгольм;

2. В разгар Ливонской войны в 1574 году сразились шведские и русские войска, последние потерпели поражение, и шведы непосредственно завоевали русский царский убор. В связи с его принадлежностью тоже существует толкование.

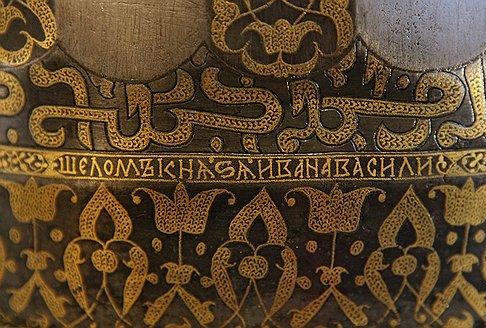

Известно, что на венце шлема расположена надпись кириллицей: «Шелом Князя

Ивана Васильевича Великого Князя с(ы)на Василия Ивановича господаря всея

Руси самодержца».

При отсутствии титула «царь» считается, что шлем изготовлен до венчания Ивана Васильевича на царство в 1547 году. Не упомянут и титул «великий князь», значит дата изготовления еще более ранняя – до 1533-го, когда Василий Иванович готовил убор для трехлетнего наследника. Но главная тайна шлема заключена в истолковании текста, помимо кириллической надписи. Здесь версий еще больше, над которыми бились не только отечественные, но и зарубежные ученые.

Изложим главные из них, хотя бы схематично, не называя авторов и источников. Преобладающая версия утверждает изображение золотой вязью арабографичных знаков, хотя возникает законный вопрос: для чего было шлем русского правителя украшать арабской вязью. Предполагается, что узор не имитирует арабскую графику, а является осмысленным арабоязычным текстом. Есть мнение, что надпись читается как «Аллах Мухаммад», повторяясь по кругу семь раз. Некоторые исследователи подчеркивали декоративный (а также символический) характер всего текста. Другая гипотеза: идущие подряд арабские слова «Царь мира», прочитать их сложно из-за смеси каллиграфических стилей и повторения слов и букв для симметрии. Довольно смелая версия утверждает такое развернутое прочтение: «Во чреве твоем я есть вам царь мира», – что трактуется как обращение еще не родившегося Христа к своей Матери – Деве Марии.

Мы переживаем время интерпретаций, переосмыслений, метафизических и супернаучных толкований самых разных исторических тем, культурных и национальных кодов, музейных артефактов. За прочтение надписей на шлеме Ивана Грозного с увлечением взялся и наш современник, ученый Олег Мансурович Шафигулин. Его новое слово в текстологии надписей мы предлагаем читателям как еще одну из версий, подкупающую своей смелостью и скрупулезностью. А также к подобной публикации нас побудило эстетическое и художественное своеобразие обсуждаемого артефакта. Неслучайно уже в нулевые годы на выставку в Россию из Швеции привозили шлем Ивана Грозного – образчик отечественного декоративного искусства из глубины веков.

В.Васнецов, масло, 1897 г.

Государственная Третьяковская галерея.

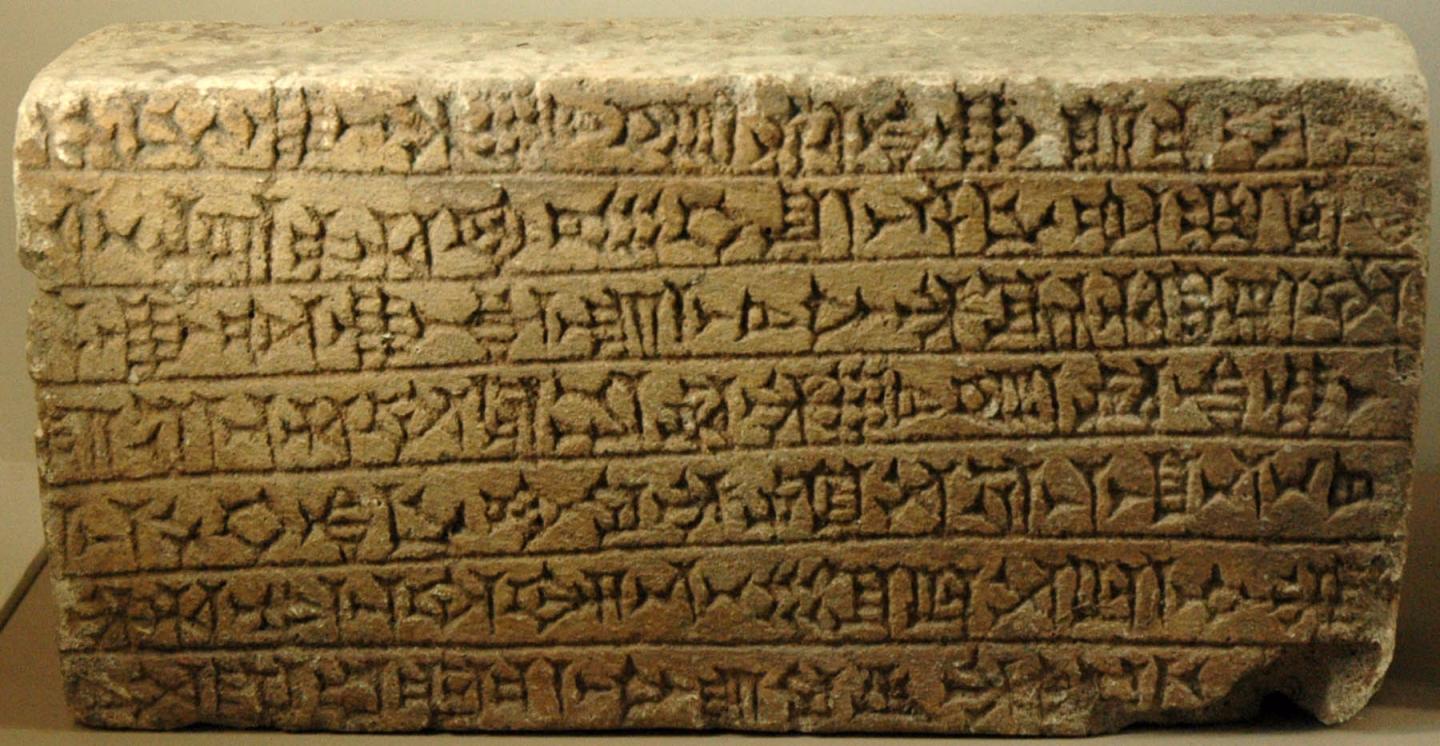

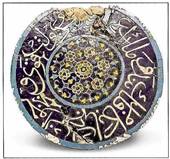

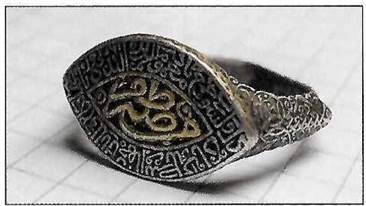

Задачами предлагаемого исследования являются: методический подход к чтению текстов Орды XIII–XVII веков; прочтение «арабской» надписи на шлеме Ивана Грозного (надпись считается непереводимой в доступном информационном поле). Следует подчеркнуть, что люди, владеющие современным арабским языком, и его носители не могут прочесть этот текст, запечатленный письменностью Орды. Предположение о том, что мастер не понимал, о чем пишет, невозможно по следующим причинам. Воинский шлем изготавливался для аристократической верхушки и имел сакральный смысл. Люди, носившие этот знак власти на ритуальной церемонии или идя на смерть, не могли надеть на голову непонятную надпись. Значит, они понимали смысл и были с ним согласны. Шлем, несомненно, является произведением искусства мирового уровня. Мастер, обладающий таким мастерством, был образованным человеком и не мог изображать непонятные ему знаки. Известны еще несколько церемониальных, либо воинских вещей, имеющих аналогичные надписи. При этом очевидно, что они произведены разными мастерами в разное время. Можно предположить, что это связный текст, который напоминает внешне арабский, но таковым не является. Одновременно можно утверждать, что во всех известных предыдущих попытках прочтения совершена общая принципиальная методическая ошибка. Исследователи полагали, что это фонетическое письмо. На самом деле, это письмо пиктографическое. Иными словами, один знак – это не один звук как в современном арабском языке, а один смысл. Как в самых древних языках.

(примерно 3000 лет до нашей эры)

Можно утверждать, что, если гипотеза сформулирована, и она позволяет объяснить (прочесть) большое количество текстов, значит, она является практической и применима в реальной жизни. В основу гипотезы прочтения надписи на шлеме положены следующие допущения:

Текст воспроизведен письменностью, принятой в Орде в XIII–XV веках и используемой до XVII века. Письменность является пиктографической – один знак отображает один смысл. Тексты читаются справа налево и сверху вниз. Написание сложносоставных слов и фраз производилось слитно. Часто графическая часть одного знака накладывалась на другой. Знак, стоящий правее в одном слове (фразе), доминирует над знаком, стоящим левее. Имела смысловое значение ориентация знаков по вертикали. Многозначность прочтения – одна фраза могла быть прочитана по-разному, сохраняя при этом главный смысл. Знаки, стоящие выше основного текста (над строкой), имеют смысл дополнений.

Текст на шлеме написан письменностью, принятой в Орде как минимум в XIII–XV веках. Можно утверждать, что существует очевидное совпадение «арабографичных» знаков на шлеме с известными и многочисленными надписями на Ордынских монетах. Более того, характер написания знаков позволяет предположить, что текст нанесен шрифтом, применявшимся не позднее XIV века.

Совершенно очевидно, что Орда в XIII–XV веках являлась многонациональным государством, объединяющим огромное число земель и народов, говоривших на разных языках. Напомню, что территория империи Чингизидов (потомков Чингисхана) до середины XIV века – почти вся Евразия плюс Китай, плюс Иран. Более того, объединение произошло стремительно, в течение нескольких десятилетий. Это был средневековый «Советский Союз», только без телевидения и других средств массовой информации. Без единой системы обучения и образования. Без единого языка. Десятки объединенных народов, от китайцев до иранцев, от славян до бурят говорили каждый на своем языке. При этом было необходимо доводить единую информационную политику до разноговорящих людей. Необходимо было сообщать имена ханов, правила поведения и прочие устанавливаемые государством смыслы. В момент объединения народов в одно государство нужна была письменность, понятная людям, говорящим на разных языках. Единственный выход – создать письменность образную, понятную разноговорящим людям: пиктографическую. Примером такого подхода являются дорожные знаки или смайлики (мордочки) в телефонах.

|

– жизнь; – смерть; – вечность. |

Часто графическая часть одного знака накладывалась на другой.

Пример:

![]() – память;

– память;

![]() – управлять;

– управлять;

![]() – традиция.

– традиция.

Это прямая аналогия с мировоззрением скифов и сарматов, с так называемым «скифским стилем», когда создавались сложносоставные образы – лев с крыльями и прочее, когда из одного образа вытекал другой, образуя новое тотемное животное.

Знак, стоящий правее в слове (фразе), доминирует над знаком, стоящим левее. Интересно, что в современном русском языке осталась тень этого правила, в частности слова «правитель», «правообладатель», фразы – «ты прав», «сесть по правую руку». В смысловом виде правый всегда главнее, старше, верховнее, превыше.

Имела смысловое значение ориентация знаков по вертикали. В частности:

![]() – фаллический символ, стоящий, обращенный вверх, означает власть земную,

знак превосходства;

– фаллический символ, стоящий, обращенный вверх, означает власть земную,

знак превосходства;

![]() – фаллический символ, висящий, перевернутый, означает власть неба, божья

милость;

– фаллический символ, висящий, перевернутый, означает власть неба, божья

милость;

![]() – фаллический, стоящий под углом, – власть того знака, на кого направлено

основание символа.

– фаллический, стоящий под углом, – власть того знака, на кого направлено

основание символа.

Так называемые вилочковые кресты в Московском государстве означали – власть неба (бога) над умершими.

В обсуждаемое время не стояла задача научить читать каждого. Более того, в разных городах, чеканящих монету Орды, было разное графическое написание текстов. Чтение пиктограмм требовало образного мышления, знаний и воображения. Такие люди, образованные, способные понимать тексты, назывались арабы (ученые). Отсюда может следовать, что эта образная письменность, обозначающая, объединяющая смыслы разных народов, говорящих на разных языках, была письменностью ученых – арабской письменностью.

|

|

Люди, умеющие читать тексты, имели привилегии, передаваемые ученикам. Отсюда следует тенденция к усложнению написания текстов, более поздние написаны сложным письмом и труднее читаются. Отсюда также многозначность, поскольку человек научный – «араб» мог разными словами разных языков донести главный смысл, который всегда сохранялся.

Многолетний анализ имеющихся Ордынских текстов, объем нумизматических данных позволил определить смысловое значение некоторых письменных знаков. При этом можно утверждать, что все основные, базовые символы имеют понятный простому человеку наглядный смысл. В частности:

![]() – знак власти и верховенства – видится как фаллический символ;

– знак власти и верховенства – видится как фаллический символ;

![]() – знак жизнь – открытая ладонь;

– знак жизнь – открытая ладонь;

![]() – знак смерть – холм;

– знак смерть – холм;

![]() – знак созидания и строительства – контур дома;

– знак созидания и строительства – контур дома;

![]() – знак администрации – виден контур котла.

– знак администрации – виден контур котла.

Приведем примеры словообразования. Рассмотрим наиболее известные слова – хан, бек, имена ханов:

![]() – написание слова хан (состоит из двух знаков):

– написание слова хан (состоит из двух знаков):

![]() – администрация;

– администрация;

![]() – смотрящий, глава.

– смотрящий, глава.

Значение точек на момент написания статьи непонятно. Вероятно, его наличие определяло значимость знака

![]() – бек (состоит из трех знаков):

– бек (состоит из трех знаков):

![]() – смотрящий;

– смотрящий;

![]() – исполняющий;

– исполняющий;

![]() – приказы администрации.

– приказы администрации.

Таким образом, хан – это смотрящий (глава) администрации. А бек – смотрящий за исполнением приказов администрации. Со смысловой точки зрения, эта должность на уровень ниже, чем хан.

Интересно, что имена известных ханов имеют смысловое чтение. Похоже, что человек имел имя от матери, становился ханом, принимал прозвище. Аналог – Иван «Грозный», Василий «Темный», Алексей «Тишайший»:

![]() – написание имени хана Узбека (читается как славой людей);

– написание имени хана Узбека (читается как славой людей);

![]() – написание хана Тохтамыш (читается как победа администрации, победные и

побежденные, объединивший).

– написание хана Тохтамыш (читается как победа администрации, победные и

побежденные, объединивший).

Разберем одну из фраз, написанных на шлеме:

![]() – дела династических администраций превыше интересов властвующего

управляющего;

– дела династических администраций превыше интересов властвующего

управляющего;

![]() – дела, приказы администрации;

– дела, приказы администрации;

![]() – династия;

– династия;

![]() – властвуют (превыше);

– властвуют (превыше);

![]() – смотрящий (правитель);

– смотрящий (правитель);

![]() – интерес, правление;

– интерес, правление;

![]() – властвующего.

– властвующего.

Таким образом, применение предполагаемой методики позволяет перевести средневековые Ордынские надписи в понятный современному человеку осмысленный текст.

Автору представляется, что на шлеме нанесены 20 самостоятельно законченных мыслей, фраз. Вместе они формируют систему:

– воины исполнители власти, карающие смертью;

– воинский долг превыше жизни и смерти;

– дела государства превыше интересов правителя;

– приказы династий превыше жизни воина;

– честь превыше жизни;

– павшие воины любимы династией вечно;

– дела (приказы) Чингизидов превыше воинских династий;

– власть контролирует исполнение приказа;

– любовь к Родине вечна;

– воины в ответе за Родину... и так далее.

По результатам проведенной работы автору представляется возможным сделать следующие выводы: сформулирована задача прочтения Ордынских текстов. Показано, что тексты Орды XIII–XV веков написаны не арабским письмом, но схожим с ним самостоятельным. Предложен метод, позволяющий прочесть смысл письменных текстов Орды. Работоспособность метода проверена на всемирно известном тексте – «арабской» надписи на шлеме Ивана Грозного. Предлагаемый подход является лишь первым шагом на пути познания письменности великой цивилизации и требует дальнейшего развития. Переведенный текст является сводом мировоззренческих и государственных правил того времени. Эти правила касались воинов, были обращены к воинам и составляли систему его ценностей.

|

|||

|

|||

Направления дальнейших исследований таковы. Совершенствование понимания правил фразообразования. Можно предположить, что в развилке своего развития (XVI–XVII века) русский и ордынский языки имели большое сходство. Следовательно, специалисты по древнерусскому языку могут определить важные детали (правила) фразообразования. Совершенствование понимания правил словообразования – следующий этап. Далее – расширение количества понятных знаков. Составление публичного словаря знаков Орды. Тут возможно провести аналогию с решением системы уравнений. Чем больше уравнений, тем больше неизвестных возможно установить. Чем больше текстов будет в публичном пространстве, чем больше пытливых умов будут заниматься этим, тем быстрее и надежнее получим результат. Накопление в публичном пространстве известных текстов Орды. Исследование продолжается. Надеюсь, это будет интересно для изучающих историю государства Российского.